1.1 實驗背景與目的

臭氧 (O?) 是一種強氧化性氣體污染物,對動物呼吸系統和全身健康具有顯著影響。本實驗方案旨在建立標準化的大鼠 / 小鼠臭氧染毒模型,通過控制不同濃度和時間的臭氧暴露,研究臭氧對實驗動物的毒性效應及機制,為環境臭氧污染的健康風險評估提供科學依據。

1.2 實驗動物選擇標準

1.2.1 動物種類與品系

大鼠:優先選擇 SPF 級 SD 大鼠或 Wistar 大鼠,雌雄各半,體重范圍:雄性 200-250g,雌性 180-220g。SD 大鼠因其繁殖性能好、對環境適應性強且價格適中,是臭氧毒性研究的理想選擇。

小鼠:優先選擇 SPF 級 C57BL/6 小鼠,雌雄各半,體重范圍:18-22g,周齡 8-10 周。C57BL/6 小鼠對臭氧敏感性適中,且基因背景清晰,是臭氧毒理學研究的標準品系。

1.2.2 健康狀況與飼養條件

健康標準:實驗動物應外觀健康,無明顯疾病癥狀,體重正常,活動及飲食正常,無呼吸道感染癥狀。

飼養環境:實驗動物應飼養于 SPF 級動物房,溫度控制在 22±3℃,相對濕度控制在 40-70%,12 小時明暗交替光照,自由飲食飲水。

適應期:動物到達實驗室后需適應至少 7 天,確保適應環境后再開始實驗。

1.3 臭氧濃度設定

1.3.1 濃度梯度設計

根據實驗目的和動物模型,可選擇以下臭氧濃度梯度:

急性暴露:0.5-4.0 ppm(適用于短期高濃度暴露研究)

亞慢性暴露:0.1-1.5 ppm(適用于長期低濃度暴露研究)

慢性暴露:0.05-0.5 ppm(適用于長期低劑量暴露研究)

1.3.2 濃度選擇依據

環境相關濃度:環境空氣質量標準中臭氧 8 小時平均濃度指導值為 0.063-0.100 ppm,可根據研究目的選擇接近環境水平或超環境水平的濃度。

毒理學效應:根據文獻報道,臭氧對嚙齒類動物的毒性效應與濃度呈正相關,通常 0.5-1.0 ppm 可引起明顯的肺部炎癥反應,1.0-4.0 ppm 可導致嚴重的組織損傷。

實驗目的:根據研究目標(如肺損傷、神經毒性、生殖毒性等)選擇適當的濃度水平。

1.4 染毒時間安排

1.4.1 染毒時長分類

急性染毒:單次暴露 4-8 小時,或每天暴露 4-6 小時,連續 1-7 天

亞慢性染毒:每天暴露 6-8 小時,連續 28-90 天

慢性染毒:每天暴露 4-6 小時,連續 6 個月以上

1.4.2 染毒頻率與時間窗口

染毒頻率:通常采用連續暴露方式,每天固定時間段進行暴露。

時間窗口:根據實驗目的選擇,一般在上午進行暴露,以減少晝夜節律影響。急性暴露可選擇單次 4-8 小時,亞慢性和慢性暴露可選擇每天 6-8 小時,每周 5-7 天。

1.5 實驗步驟與方法

1.5.1 動物分組

分組原則:將實驗動物按體重和性別隨機分組,每組動物數量應滿足統計學要求,通常每組 8-12 只。

對照組設置:至少設置一個空氣對照組,與暴露組在相同條件下飼養,但不接受臭氧暴露。

實驗組設置:根據濃度梯度設置多個實驗組,如低、中、高三個濃度組。

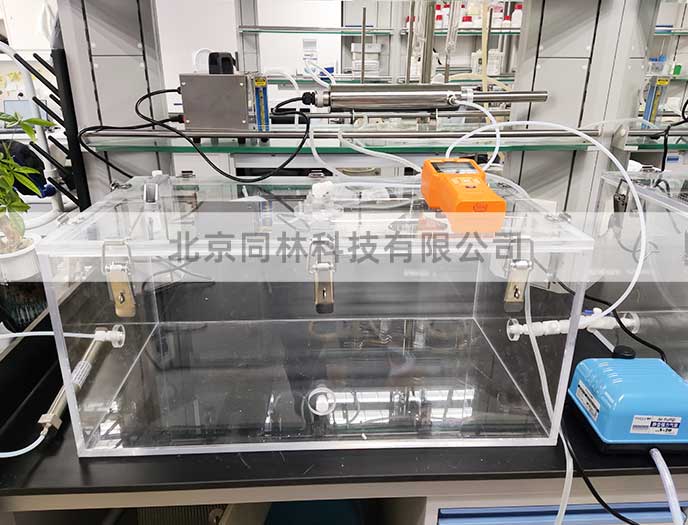

1.5.2 染毒裝置與系統

染毒系統組成:標準的臭氧染毒系統應包括臭氧發生器、濃度控制系統、暴露艙、氣體監測系統和尾氣處理系統。

暴露艙設計:暴露艙應采用耐腐蝕材料(如不銹鋼或玻璃)制成,容積應滿足每只大鼠每小時不少于 30L 空氣,每只小鼠每小時不少于 3L 空氣。

空氣交換:暴露艙內應維持適當的空氣交換率,通常為每小時 12-15 次,確保艙內氧氣含量不低于 19%。

1.5.3 染毒操作流程

系統準備:檢查臭氧發生器、濃度控制系統、氣體監測系統和尾氣處理系統是否正常工作,校準臭氧監測設備。

動物安置:將動物放入暴露艙內的固定裝置或籠具中,確保動物不能直接接觸臭氧發生器或電極。

環境參數設置:設置暴露艙內溫度、濕度和空氣流量,確保達到實驗要求的環境條件。

臭氧濃度校準:啟動臭氧發生器,調節輸出流量,使暴露艙內臭氧濃度達到設定值,并穩定至少 30 分鐘。

染毒過程監控:在整個染毒過程中,持續監測并記錄臭氧濃度、溫度、濕度和空氣流量等參數,確保穩定。

染毒結束處理:染毒結束后,關閉臭氧發生器,繼續通風 10-15 分鐘,待艙內臭氧濃度降至安全水平后,取出動物。

數據記錄:詳細記錄每次染毒的起始時間、結束時間、臭氧濃度、環境參數等信息。

1.6 實驗觀察與指標檢測

1.6.1 一般狀況觀察

日常觀察:每天觀察并記錄動物的精神狀態、活動情況、飲食飲水情況、呼吸狀態、毛發狀況等一般表現。

體重監測:每周至少稱量一次動物體重,記錄體重變化情況。

行為學觀察:根據實驗目的,可選擇適當的行為學測試(如 Morris 水迷宮、曠場實驗等)評估動物的神經行為變化。

1.6.2 呼吸系統指標檢測

肺功能檢測:染毒結束后,可使用小動物肺功能儀檢測動物的肺順應性、氣道阻力等指標。

支氣管肺泡灌洗液分析:收集支氣管肺泡灌洗液,檢測細胞總數、細胞分類計數、蛋白含量、炎癥因子水平等。

肺組織病理學檢查:取肺組織進行 HE 染色,觀察肺組織病理學變化,評估炎癥程度和組織損傷情況。

氧化應激指標:檢測肺組織中丙二醛 (MDA) 含量、超氧化物歧化酶 (SOD) 活性、谷胱甘肽過氧化物酶 (GSH-Px) 活性等氧化應激指標。

1.6.3 血液學與生化指標檢測

血液學分析:采集血液樣本,檢測血常規指標(如白細胞計數、中性粒細胞比例等)和血液生化指標(如乳酸脫氫酶、肌酸激酶等)。

炎癥因子檢測:檢測血清或血漿中炎癥因子(如 IL-1β、IL-6、TNF-α 等)水平,評估炎癥反應程度。

氧化應激標志物:檢測血液中氧化應激標志物(如 8-OHdG、異前列腺素等)水平,評估全身氧化應激狀態。

1.6.4 特殊指標檢測

根據實驗目的,可選擇以下特殊指標進行檢測:

神經毒性:檢測腦組織中氧化應激指標、神經炎癥因子水平,或進行神經病理學檢查。

生殖毒性:檢測生殖激素水平、生殖器官組織病理學變化、生殖細胞質量等。

心血管毒性:檢測心電圖、心臟組織病理學變化、心肌酶譜等。

1.7 實驗注意事項與安全措施

1.7.1 動物福利與倫理要求

倫理審查:實驗方案需經過機構動物倫理委員會審查批準,遵循動物福利原則。

人道終點:設置適當的人道終點,如體重下降超過 20%、嚴重呼吸困難等,及時終止實驗,減少動物痛苦。

減少動物使用:在滿足實驗要求的前提下,盡量減少動物使用數量,采用替代方法(如體外模型)進行預實驗。

1.7.2 實驗人員安全防護

臭氧安全濃度:實驗室內臭氧濃度不應超過 0.05 ppm(8 小時加權平均),短期暴露不應超過 0.10 ppm。

個人防護裝備:實驗人員在操作臭氧設備時應佩戴防護眼鏡、防護手套和防毒面具,避免直接接觸高濃度臭氧。

通風系統:臭氧暴露實驗室應配備良好的通風系統,確保室內空氣質量符合安全標準。

1.7.3 設備安全與維護

臭氧泄漏檢測:定期檢查臭氧發生系統和暴露艙是否存在泄漏,確保系統密閉性良好。

設備校準:定期校準臭氧監測設備和濃度控制系統,確保測量和控制的準確性。

應急處理:制定臭氧泄漏應急預案,配備必要的應急處理設備和材料,如臭氧分解劑、活性炭吸附裝置等。

1.8 數據處理與統計分析

1.8.1 數據收集與整理

原始數據記錄:詳細記錄所有實驗數據,包括動物基本信息、染毒條件、觀察指標、檢測結果等,確保數據完整、準確。

數據質量控制:對采集的數據進行質量檢查,剔除異常值和無效數據,必要時進行重復檢測。

數據標準化:對不同批次或不同實驗條件下的數據進行標準化處理,確保數據可比性。

1.8.2 統計方法選擇

組間比較:對于兩組比較,可采用 t 檢驗;對于多組比較,可采用單因素方差分析 (ANOVA) 或 Kruskal-Wallis 檢驗。

相關性分析:可采用 Pearson 相關分析或 Spearman 相關分析,探討不同指標之間的相關性。

重復測量分析:對于隨時間變化的指標,可采用重復測量方差分析,評估時間效應和處理效應。

多重比較校正:進行多重比較時,應采用適當的校正方法(如 Bonferroni 校正、Tukey 檢驗等),控制假陽性率。

1.8.3 結果表達與解釋

數據表示:實驗結果通常以平均值 ± 標準差 (SD) 或平均值 ± 標準誤 (SEM) 表示,具體根據數據分布情況選擇。

顯著性水平:通常以 p<0.05 作為統計學顯著性標準,可根據實驗要求和數據特點調整。

結果解釋:結合實驗設計和研究目的,對統計結果進行合理解釋,同時考慮生物學意義和統計學意義的區別。

Copyright ? www.mywudao.cn 北京同林臭氧實驗網 版權所有 非商用版本 備案號:京ICP備17038069-1號